肺がん 【監修:国立がん研究センター東病院 坪井正博先生】

肺がんは、かかる人も亡くなる人も多いがんです。進行が速く、症状が出るのは進んでからということも少なくありません。そのため、主な原因といわれている喫煙をしないこと、受動喫煙を避けること、そして定期的に肺がん検診を受けることが大切です。近年は治療法が進歩し、生存率も向上しています。

肺がんってどんな病気?

肺がんは、気管支やその末端にある肺胞の細胞が何らかの原因でがん化して起こります。

日本人が最も多く命を落とすがんで、特に男性に多く、女性の約2倍かかっており、高齢化などの影響で肺がんは増えています。年齢 構成の違いを取り除いた統計では、男性の罹(り)患率、男女の死亡率は少しずつ下がってきていますが、女性だけをみると罹(り)患率はやや上昇しています。男性の罹(り)患率の減少は禁煙の効果と考えられます。

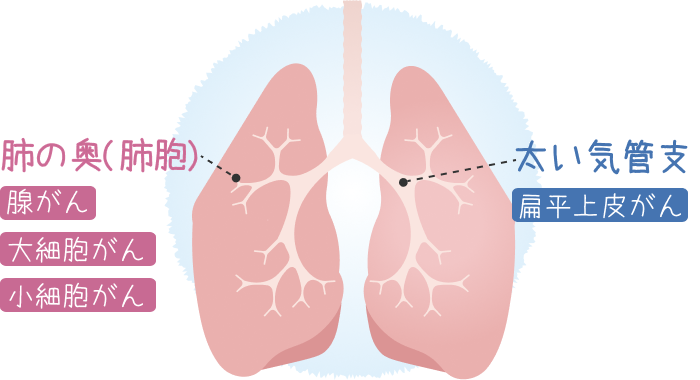

肺がんは大きく「非小細胞肺がん」と「小細胞肺がん」に分けられ、前者は組織型でさらに3つのタイプに分けられます(図)。喫煙と関連が強い扁平上皮がんと小細胞肺がんは減少傾向にあります。一方で、腺がんは増えています。その約半数が非喫煙者であり、他のタイプに比べ女性の割合が高いという特徴があります。

出典元:年齢調整罹(り)患率・死亡率の推移(肺がん検診文献レビュー委員会)

肺がんの種類

| 組織型 | 割合 | 発生しやすい部位 | 特徴 | |

| 非小細胞肺がん | 腺がん | 過半数 | 肺の奥 | 症状が現れにくい |

| 遺伝子変異が多い | ||||

| 扁平上皮がん | 約30% | 肺の入口付近の太い気管支 | 喫煙との関連強い | |

| 症状(咳・血痰)が現れやすい | ||||

| 大細胞がん | 数% | 肺の奥 | 増殖が速い、転移しやすい | |

| 小細胞肺がん | 小細胞がん | 約10% | 肺の入り口、奥 | 喫煙との関連強い |

| 増殖が速い、転移しやすい |

どんな症状が出るの?

肺がんは、早い段階では症状が出ないことが多く、進行して初めて気づくことがあります。主な症状として挙げられる咳や痰、発熱は風邪とよく似ています。どちらかというと風邪の咳は痰がからむのに対し、肺がんでは乾いた咳(空咳)が出やすくなります。咳が2週間以上続くときは、迷わず医療機関を受診してください。

ゼーゼー・ヒューヒューといった呼吸音、胸の痛みや動悸、息切れも、肺がんが疑われる症状です。我慢せず受診するようにしましょう。

どんな人がなりやすいの?

肺がんの最大のリスク要因は喫煙です。喫煙率の低下に伴い、肺がんの死亡率も低下してきました 。

成人男性の喫煙率:1989年55.3%→2023年25.6%

成人女性の喫煙率:1989年9.4%→2023年6.9%(※)

※成人喫煙率(厚生労働省国民健康・栄養調査)

ただ 、軽度喫煙者(※)(1日10本以下)は男女とも増加しています。少ない本数でも、深く吸い込んだり根元まで吸ったりすると害は軽減されません。電子たばこも安全ではなく、紙巻きたばこと同程度の発がんリスクがあると推測されています。

喫煙しない人も安心できません。受動喫煙によって肺がんのリスクは確実に高まります。2020年施行の受動喫煙防止法により、飲食店は原則屋内禁煙、職場での受動喫煙対策が義務化されました。しかし、換気扇の下やベランダで吸っても、たばこの有害成分が拡散するのを防ぐことはできません。

※軽度喫煙率(国立研究開発法人国立がん研究センター)

喫煙のほかにも、大気汚染や有害化学物質といった環境因子も肺がんのリスクとなります。PM2.5や黄砂の注意喚起が出ているときは、マスクの着用が予防につながります。アスベストやラドンガス、ディーゼル排気などにさらされる職場環境も注意が必要です。例えば強い火力で中華料理などを調理した際にでる調理煙なども原因の一つといわれています。

また、遺伝的な要因も一定の関わりがあると考えられています。

女性の場合、もともと男性より喫煙率が低いため、禁煙の効果が見えにくい面もありますが、同じ喫煙量なら女性の方が発がんしやすいことが分かっており、女性特有のリスク要因(女性ホルモンなど)があるのではないかと推察されています。

がん検診と検査内容

肺がんは症状を自覚したときは進行していることが多いため、早期発見するには肺がん検診が大切になります。

40歳以上の人は、毎年、胸部X線検査が推奨されています。50歳以上で喫煙量が多い人(1日の本数×年数が600以上)は、痰を調べる「喀痰(かくたん)細胞診検査」も行われます。

胸部X線検査はがんを見つけやすい一方、心臓や肋骨などで死角になってしまう位置の小さいがんは発見が難しいことがあります。その点、「胸部CT検査(低線量CT)」は体の中を輪切りにした画像で調べるため、見逃しが少なくなります。被ばく量は一般的なCT検査の約10分の1に抑えられています。

50歳以上の重度喫煙者については、低線量CTによって肺がん死亡率を減らせることが確認されています。人間ドックや一部の自治体の検診で受けられます。

肺がん検診で「がんの疑いあり」と判定されたら、必ず精密検査を受けましょう。まずCTで詳しく調べます。異常がなければ1年後に検診を受けます。肺がん検診は過去の画像と比べる比較読影ができるように、毎年同じ施設で受けることも重要です。

CTで異常が見つかったら、次回いつ検査するか専門医の意見を聞きましょう。診断を確定するには病理検査が必要です。鼻や口から気管支鏡を入れて病変を採取する「気管支鏡検査」、気管支鏡が届かない場合に体表から細い針を刺して行う「経皮的針生検(けいひてきはりせいけん)」があります。針生検ではがん細胞が周囲に散らばるリスクがわずかにあるため、CTで肺がんの可能性が高ければ、手術をして切除した組織を調べることもあります。

どんな治療方法があるの?

肺がんの治療法は、組織型だけでなく、心肺機能、併存疾患の有無、年齢などによって異なります。例えば、早期の非小細胞肺がんの治療の中心は手術になります。手術の主な条件として、がんが片肺にとどまり、リンパ節転移がないこと(またはがんの近く)、呼吸機能に大きな支障がないことが挙げられます。最近では定位放射線治療が保険適応になったので、ステージI期の患者さん、特に80歳以上の高齢者などは、手術か定位放射線治療の治療オプションを提示して、それぞれの得られる効果とリスクをご理解いただいた上で選択してもらいます。

肺は5つの肺葉(右3、左2)からなり、それぞれの肺葉は2~5の区域に分けられます。手術の種類は切除する範囲によって4つに分けられます。

片側肺全摘手術:がんがある側の肺をすべて切除

肺葉切除術:がんがある肺葉を切除。最も多く実施

区域切除術(縮小手術):がんがある区域のみを切除

くさび状切除術(縮小手術):がんがある部分のみをくさび状に切除

最近の傾向として、早期発見が増えていること、肺をできるだけ温存することから、縮小手術が増えてきています。また、気管支や肺動脈の形成術を駆使して、肺全摘を極力避けるようにもなっています。

術式は胸腔鏡手術が主流です。背中と脇の3〜4箇所を小さく(2〜5cm)切開し、胸腔鏡と手術器具を挿入して行います。また、最近では、ロボット支援下手術や1つの孔(あな)を腹部に開けて行う単孔式手術も行われています。入院期間は4〜9日です。

治療効果を高める目的で、手術の前後に、手術と薬物療法や放射線治療を組み合わせる「周術期治療」を行うことがあります。治療方針は医師としっかり話し合って、納得して治療を受けるようにしましょう。

費用の目安

- 肺がん検診(40歳以上)

職場や自治体で受けると無料〜1,000円程度の自己負担

50歳以上で喀痰(かくたん)細胞診検査を併せても1,000円ほど - 胸部CT検査(単純)

6,000〜8,000円(診察料、各種薬剤料などの費用含む)

※保険適用、自己負担3割の場合

- 気管支鏡検査+生検(日帰り)

20,000円程度(診察料、各種薬剤料などの費用含む)

※保険適用、自己負担3割の場合

- 肺葉切除術(胸腔鏡下手術)

276,000円

※保険適用、自己負担3割の場合

別途、入院料、麻酔料、病理診断、各種薬剤料などの費用がかかる

ドクターからのアドバイス

一般に、肺がんは他の主ながんに比べ進行が速く、特に腺がんは、手術をしてみると検査時より病期が進んでいることも少なくありません。肺にとどまっている、かつリンパ節に転移していない初期の段階(限局がん)であれば、5年生存率は8割を超えます。肺がんにならないためには、第一に禁煙すること。受動喫煙を防ぐ最も有効な方法も禁煙です。「喫煙していないから大丈夫」なわけではなく、非喫煙者でも肺がんになることはあります。だからこそ早期発見できるよう、毎年の肺がん検診を受けることが大切です。

国立がん研究センター東病院呼吸器外科長

坪井正博先生

1987年東京医科大学卒業後、同大学病院や国立がんセンターなどでの勤務を経て、2007年東京医科大学准教授、2008年神奈川県立がんセンター呼吸器外科医長、2012年横浜市立大学附属市民総合医療センター呼吸器病センター外科、化学療法・緩和ケア部准教授・部長、2014年より現職。肺がん手術・抗がん剤治療、遺伝子研究を活用したオーダーメイド治療を専門としている。

※掲載内容は、2025年10月時点の情報です。