介護保険制度は、介護を必要とする高齢者を社会全体で支える仕組みで、2000年4月にスタートした社会保障制度の一つです。

老老介護や介護離職などが深刻化している社会を支える制度です。

介護保険制度とは?

介護保険制度は40歳以上から自動的に加入となり、被保険者は第一号被保険者と第二号被保険者に分けられます。

介護保険制度の利用を希望するときは要介護認定を申請し、要支援もしくは要介護の認定を受ける必要があります。

| 65歳以上の方 (第1号被保険者) |

40歳から64歳の方 (第2号被保険者) |

|

|---|---|---|

| 対象者 |

65歳以上の方  |

40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者 (40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。)  |

| 受給 要件 |

|

|

| 保険料 の 徴収 方法 |

|

|

| 保険料 |

各市区町村が |

|

※特定疾病とは

| 1 | がん(末期) |

|---|---|

| 2 | 関節リウマチ |

| 3 | 筋萎縮性側索硬化症 |

| 4 | 後縦靱帯骨化症 |

| 5 | 骨折を伴う骨粗鬆症 |

| 6 | 初老期における認知症 |

| 7 | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 |

| 8 | 脊髄小脳変性症 |

| 9 | 脊柱管狭窄症 |

|---|---|

| 10 | 早老症 |

| 11 | 多系統萎縮症 |

| 12 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 |

| 13 | 脳血管疾患 |

| 14 | 閉塞性動脈硬化症 |

| 15 | 慢性閉塞性肺疾患 |

| 16 | 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |

介護保険制度の保険料はいくら?

被保険者は保険料の納付義務があり、介護保険サービスなどの利用の有無にかかわらず保険料は必ず納付します。また、65歳以上の方と40歳から64歳までの方では保険料の算定方法や納付方法が異なります。

被保険者一人あたりの介護保険料の平均は月額6千円程度です。

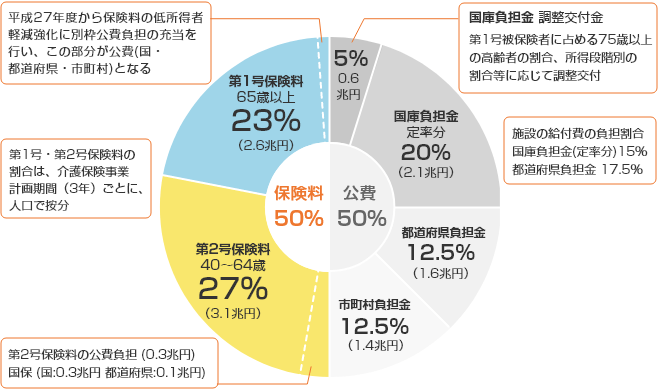

介護保険の給付に必要なお金は保険料50%、公費(税金)50%でまかなわれています。

介護保険サービス

介護保険制度に基づいて提供されるサービスを「介護保険サービス」といいます。

要介護・支援状態にある「65歳以上の高齢者」と「40歳から64歳までの医療保険加入者で特定疾患の患者」が、介護保険料と国・自治体からの財源によって、一定割合に応じた自己負担で受けられる介護保険サービスです。

(自己負担割合は、収入に応じて1割~3割負担に変動します。)

-

居宅サービス

現在の家に住みながら

受けられるサービス -

- 訪問介護

- 訪問リハビリテーション

- 短期入所生活介護

- 福祉用具貸与

- 住宅改修費支給

など

-

施設・住居系サービス

施設に入所した人に

提供されるサービス -

- 介護老人福祉施設

- 介護療養型医療施設

- 特定施設入居者生活介護

など

-

地域密着型サービス

同じ市区町村に住む

高齢者に提供されるサービス -

- 小規模多機能型居宅介護

- 夜間対応型訪問介護

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

- 地域密着型特別養護老人ホーム

など

介護に関する相談窓口

介護について、どこに相談したらよいのか事前に把握しておきましょう。

1市区町村役場

国や地域のシステムに精通した人から信頼性の高い助言を受けられます。

また、介護が必要になった場合に要介護認定を受けたり、介護保険制度を利用する手続きを進めていくのも、市町村役場です。

もし市区町村役場に足を運ぶことができなかったとしても、家族を代理人として向かわせることも可能です。

2医療機関の相談室・連携室

病気やケガが原因となり介護が必要となる方が多いですが、病院の相談室や連携室に在籍している医療ソーシャルワーカーなどの専門家に、今後の相談をすることができます。

医療ソーシャルワーカーは、身体の状態にあわせた適切な介護保険サービスを提案してくれるだけでなく、心理的な不安も受け止めながら今後の生活について具体的なアドバイスをしてくれます。また、他の医療機関や介護施設、行政との連携も図ってくれるため、退院後の生活をスムーズに切り替えてくれます。

3居宅支援事業所

さまざまな事業者が運営しており、介護が必要になった人が、あんしんして在宅生活を送るために、個別性のあるケアプランを立案してくれます。

また、関係各所と連携してスムーズな生活を実現させてくれる役割を持っています。

居宅支援事業所に在籍しているケアマネジャーは、介護生活を送る上で重要な存在です。

ケアマネジャーは、あなたの生活を総合的にコーディネートしてくれるだけでなく、日常生活で抱えている不安や悩みを受け止め、必要であれば関係しているサービス提供事業所と情報を共有してくれます。

各事業者の特長や、ケアマネジャーさんとの相性で、自分に合った相談先を探せます。

4地域包括支援センター

介護に関する総合的な窓口です。各市区町村にいくつか設置されており、配置されている施設は管轄地域が決まっているため、管轄地域外に居住する人に対する支援は原則的に行っていません。

今後も住み慣れた地域で、介護保険サービスを受けながら安心して過ごしたいと考えている人はまずはこの施設に相談するのがおすすめです。